2025《低.俗.畫本》節目單

革命的必要:戲曲夢工場與當代劇場的工作

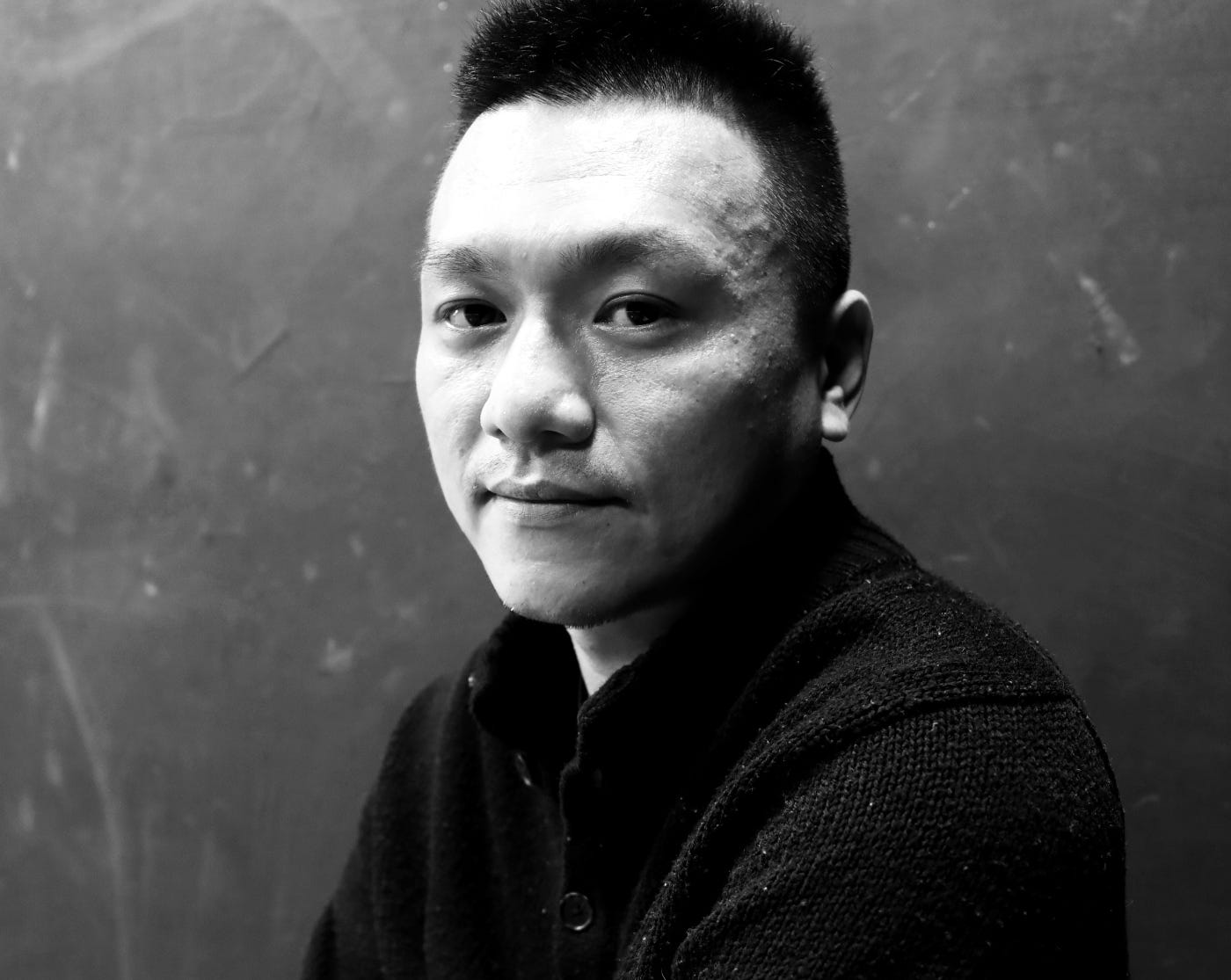

汪俊彥 (2025戲曲夢工場策展人)

廿世紀初期的戲曲是個革命的年代,無論在中國或臺灣,戲曲回應了劇烈美學範式的變化,從歷史與觀眾身上認知了自身的前衛性格。世紀中,世界進入冷戰格局,冷戰是一個讓革命不能想像、也不能發生的時代,而今日的我們,無論是戲曲或是戲劇,無論是現代或是傳統,仍然大程度地受制於冷戰的美學認識論。革命需要不滿,不滿則是持續創造劇場與觀眾關係、創造美學能量的動機與基礎。2025年「乙巳革命」的實踐,以戲曲夢工場試圖指出戲曲就是革命的繼承者與發動者。

革命的當代系譜:世界即革命

馬克思在1851年完成了〈路易.波拿巴的霧月十八日〉一文,隔年發表在《革命》(Die Revolution) 月刊。今天我們所認識的「革命」概念,與這個現代性的「世界革命」生成密不可分。儘管在中國古代典籍裡即有革命的用法,尤其在天命與民心等政權轉換的法定性或是自然秩序的交替等,但透過世界革命論的出現,無論是英國光榮革命(1688)或是法國大革命(1789),「革命」進一步在翻譯的關係之中重新相互構結,形成大多數人認知中的革命:叛亂、顛覆與淘汰,但也仍不脫漸進、改革與延續的時間性相互參照。換句話說,「革命」雖然暗示了激烈的衝突,但其意旨仍存在尚未全然一致化的多元系譜;當「不斷革命」成為理解現代世界的根本生產性的基礎時,戲曲同時期所面臨各種觀眾、美學、製作與演出的挑戰,被期許探索未來可能性的實驗,其核心即是面對歷史物質的現場,進行不斷革命。

自進入現代世界以來,伴隨著觀眾對於劇場認知的轉變,戲曲一方面以架接現代戲劇作為回應,另一方面又弔詭地以堅守傳統作為延續戲曲生命的號召。兩種走向截然不同方向的策略,竟出自於對同一個世界物質現實的回應。往後,所有的問題集中擺盪在被限定的現代與被限定的傳統之間,隱蔽了作為始作俑者的現代性其種種缺陷,也隱蔽了正視歷史現實的能力。以革命為題,說明了當代戲曲並未遠離自現代世界現身後的世界格局,甚至以各種跨界與跨域為名之下,幻想某種已突破的狀態,反而讓戲曲局勢更為嚴峻。而廿世紀長達半世紀的冷戰臺灣,又加遽了正視戲曲世界革命的困境。以「民主自由/社會共產」強制對立的意識形態主宰一切行動與實踐標準,進一步固化正統性的話語,而迴避了戲曲回應世界革命的內在精神狀態;或者我們也可以說,不只是戲曲的創作者或實踐者如此,也是同時期觀眾的意志主導了冷戰戲曲的美學,也延宕了反思帝國與殖民現代性下與其外,戲曲的種種限制與未激發的能量。當戲曲不斷被塑造成特殊與地方的民族或古典狀態,包裹在維護傳統的語彙之中,反而失去戲曲作為劇場表演,從來在溝通任何觀眾、溝通世界的基礎上成形。「乙巳革命」的提出,來自於召喚戲曲作為世界的,而非特殊的歷史實踐與認識。

然而,即便在這場現代世界的,屬於革命的大潮流下,戲曲的劇場展演在現代戲劇標準範式的「威脅」與「比較」之下,開始全面性地進行了幾乎可以以「革命」視之的自體改造行動,延續至今;與此同時,也創造了更豐富的劇場經驗、行當表演、流派與經典。換句話說,當代戲曲身上所繼承的 DNA,以及觀眾所感知的表演,都可能仍帶著百年前那場革命的熱情;同時期的臺灣,客家戲、歌仔戲回應整個世界與社會結構變動,也一躍成為深受普羅觀眾喜好的表演,就此層面而言,亦不可不視為一場情感革命。

劇場需要革命,革命需要什麼?

本次「乙巳革命」,以天干地支記年的標題與革命訊息連結,期待就某種未知的暗示性,提示戲曲夢工場的創作者與觀眾同為每一場、每一刻歷史革命的啟動者。革命是理念也是行動,隱蔽革命的慾望,不是用來作為美學上缺乏突破的話術,實則壓抑了戲曲所有參與者共同感知現實的能力。戲曲夢工場「乙巳革命」就戲曲目前的政治、情感、技術、手法、議題等的限制與開展,讓其自身的革命因子所投射出的能量,連結世界與外在環境,作為行動。

百年前那場驚心動魄的浪潮,從國家政治到日常生活,不僅僅對臺灣與中國大陸的戲曲與觀眾產生影響,拉開地緣視野的限制,東北亞的日本、東南亞的南洋都共同捲動在這一場戲曲革命的風暴中,在知識、典律、媒介、座標等再衡量中,重新價定與創造了戲曲的新內涵。當我們僅僅聚焦在關注現代戲曲之於東/西方的問題之外,世界其實還有他方的革命。在這次演出製作中,我們嘗試在所謂「現代與傳統」的論爭外另闢第三路徑,也透過反覆與重複進入歷史的歧途,一方面回應2023年時,我承接戲曲夢工場策展的第一年主題「前衛當行:以戲曲提問歷史」,另一方面也明白拒絕不斷以自恃的「現代與傳統」,或是這兩條路的共謀來識別戲曲的討論。

想像革命那一刻的身旁人與事

革命需要伙伴,來自各種性別、種族與階級的伙伴。現代革命標記著各種被結構、擠壓的記憶與樣態的「人」。戲曲的多樣態,無論在文本或劇種,都以表演摺疊、稜射、再現不同階級、不同歷史的「人」。戲曲擅於以情感溝通生命,將引領我們理解革命行動者的處境,不是僅在摧毀,也不能只以看見自己眼中想成為的樣子為終點。革命需要技術,是時候別再問「當代京劇是不是姓京」的問題了,當代演出者的戲曲身段與肢體動作,隨著技術條件的轉變,隨時都可轉化為不可預測的聲響與影像,語言、肢體和生成的符號相互交織,不停流變。

三年(2023-25)的策展將在乙巳年總結。從歷史到群眾,再到世界,從對自身的再判讀(2023年「前衛當行」),到開啟自身聚合化為各種集體之眾的想像(2024年「劇.眾」),最後以正視自身與環境的限制,重啟面對現狀的革命動力。2025年「乙巳革命」是面對不平坦世界的必須。

【 創作理念 】

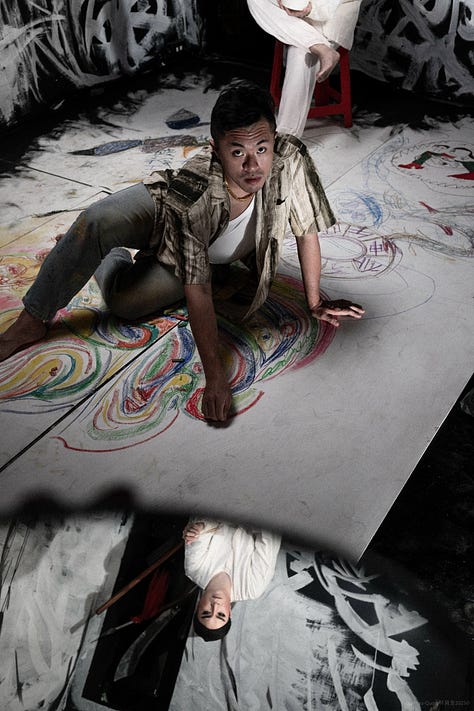

文 / 編劇|王少君

帶著女兒,子玲跟我坐在歌仔戲台下很久,那是我們這次演員柯進龍的外台戲。台上演到一半,阿龍穿著水衣水褲去上廁所,女兒看到阿龍臉上的妝,睜大眼睛緊盯著。她好奇問我:「那是誰?是常來我們排練場的阿龍叔叔嗎?」「是啊!有沒有很酷!」在台上,有觀眾拿了紅包賞金上前,演員演到一半順手拿起紅包遞給後台,隨即貼出「祝誰誰誰光彩,賞金一千元」。

跟專注在看前台演出的子玲不同,我好幾次偷偷溜到後台,去看歌仔戲演員們上台前都在做什麼。幾盞燈、幾個戲箱、掛滿衣服的支架、化妝品⋯那種演出跟生活緊緊結合在一起的狹小空間裡,我覺得很迷人。

戲、日常生活、文化、音樂、觀眾是緊緊地扣在一起,這是我喜歡的味道,這是平常在黑盒子劇場裡看不見的作品。當然,要把這味道挪移到戲曲夢工場的多功能展演廳,也是困難的挑戰。

然後,我們選擇了一個發生在歌仔戲後台的故事。

那是我偶然看見,一個歌仔戲男孩的故事:一個自小跟家人喜愛看野台歌仔戲的男孩,結交了幫派朋友,因此犯下強盜罪。在親友失望之餘,他也對自己心灰意冷。在種種挫折底下,他甚至會出現自殘的行為。一個社工前去找他,都無法打破他的心防,直到聊到歌仔戲,他眼神才逐漸散發出光彩!

於是,誕生了「低.俗.畫本」。

我的想像不是演員穿上精緻華美的戲服,扮演不同的將軍或元帥。而是回到戲服底下的人。是脫下戲服,身上會有汗味、在滿臉濃妝的狀態下還努力幫戲服噴酒精的模樣。在我眼中,我覺得那才是最真實的生命。

那個歌仔戲男孩,究竟過的是什麼樣的生活?他又為什麼這麼喜歡歌仔戲?戲對他生命的意義是什麼呢?在創作這部作品的同時,一樣的問題,我也在回頭問自己。

我為何喜歡戲?戲對我的生命又是什麼意義?

這是一個,只有繼續努力活著,才會知道的叩問。

【 導演的話 】

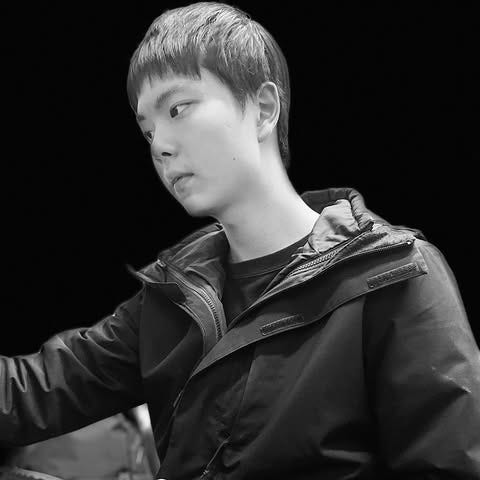

文 / 導演|彭子玲

這次的《低.俗.畫本》跨界合作,演員與我花了非常多時間討論。從去年九月劇本一個字都沒有開始,交流歌仔戲過去跨界經驗的案例分析 ; 直到劇本改版六次,研究故事、表演、唱詞的交融是否合情合理 ; 甚至拋開現代戲劇、歌仔戲的分野,雙方純粹以劇場創作的角度,去找屬於這部戲的個性。

我很幸運,獲得兩位功夫圓熟,愛戲的火苗仍旺盛的演員。每一次長時間專注的排練後,我竟能再都再打開一扇通往戲劇世界中更開闊的門,為那一天的發現和提問興奮不已!

其中一次排練,我們發現:「因為這部戲,行當不夠用了!」

《低.俗.畫本》的主角阿傑,是一個出身底層,因為傷害罪而入獄的青年。

我一直希望能與演員一起找到這個角色的身體模樣,從他的生命經歷出發。怎麼走路、怎麼坐下,如何表達憤怒、焦慮等等情緒。在戲曲裡,每個「行當」都有對應的「腳步」、「手路」,不只是表面的型,更是能表達到抽象且濃縮的情感層面。如果讓戲曲演員們依循著行當發展表演,會是最順的。

主角阿傑絕對不是小生。能打,但不是堂堂武生 ; 他底層,但不是搞笑三花 ; 他憤怒,卻不是經典花臉。這種防備武裝有攻擊性,沒有靠山卻不自憐的人物,哪一種行當適合他呢?把幾個行當混合調色是條路嗎?似乎也不太對勁。

「為什麼沒有這種人物當主角的故事呢?如果有,就會有他的行當了!」

「反過來說,如果有這種或更多行當,戲曲的故事就能有更廣的選擇了!」

「那我們的阿傑要怎麼辦?來試試看這樣如何?」

於是,排練場的私人研討會又展開了,是講不夠直接就演起來的那種工作坊研討會。

歌仔戲的世界非常廣博。合作前,我有很多擔心。擔心自己在有限時間內,對戲曲認識不夠,不足以跨界溝通 ; 擔心戲曲工作者未必願意做陌生的嘗試。直到真正工作起來,這些擔憂逐漸被彼於「戲」的專注一一化解。我深深敬佩戲曲演員與音樂設計師對戲的理解、在溝通中展現的耐心與活力。

昨天排練結束時,演員說:「我也很期待,2025 後的戲曲會發展出什麼模樣!」

這回合作的演員與其中一位音樂設計,我們差不多是同一代人。在當代戲曲有這樣穩紮穩打,並且持續好奇探究的中生代創作者,可以預想戲曲將來的發展是不得了的!同時,我也不下一遍地想,不論劇種,這些人將會是我戲劇路上相互啟發的好夥伴。

40歲的我,還是相信這件事:一個作品的長成過程若灌注深深的愛,觀眾是會感受到的。

【 劇情簡介 】

二十五歲的葉家傑因傷人案被判刑入獄。家庭破碎的他,從小在歌仔戲班長大,但卻因生活所迫而走上江湖道路。某天深夜,他因為控制不了內心的暴力與衝動而去尋仇,卻也讓疼愛他的戲班團長受到牽連。

在監獄裡,他又因暴力行為被關在禁閉室,獨自面對內心的孤寂。但在禁閉室裡,他卻遇見了神秘的獄友-阿猴-一個會算命的詐欺犯。阿猴用紫微斗數算出家傑「武曲破軍」的命格,更預言他生來叛逆、命運坎坷。兩人在狹小空間裡鬥嘴、回憶、對峙,阿猴像鏡子一般映照出家傑內心最深的恐懼⋯⋯。

在戲曲裡,樊梨花能移山倒海改寫自己的命。可是對熟悉戲曲的阿傑來說,底層的生命哪有可能真正改命?他要怎麼面對自己破碎的親情?又要怎麼面對對團長的內疚與自責...

命就是命?還是人真的有所選擇?

【 主要創作者 】

藝術總監/導演|彭子玲

輔仁大學心理系畢業,現任「烏犬劇場」藝術總監/導演。

在劇場創作中,擅長刻畫人在社會結構裡的被擠壓的精神狀態,並刻畫兩者(人與社會)之間如何相互影響的關係。其作品風格以精煉的身體語言、濃縮現實元素的舞台行動框架,來建構能並存「超現實」與「心理寫實」的劇場美學。

團長/編劇|王少君

輔仁大學心理系畢業、現任「烏犬劇場」團長/編劇。

劇場的編劇創作風格,擅長以荒謬、看似離題卻冷血的黑色幽默,來刻畫隱藏現實社會底下各種矛盾與離奇的現象 ; 在身體美學的面向,自2018年起開始注入武術鍛鍊進到烏犬劇場的表演體系,在傳統與現代武術之間找尋表演者在舞台上的「立足」之地。

【 主要演出人員 】

領銜主演|柯進龍

畢業於國立臺灣戲曲學院歌仔戲學系,並於在校期間師承張文彬老師,打下扎實傳統功底。與一心戲劇團合作多年,每每在舞臺上展現一身戲曲好功夫,總能吸引觀眾的目光,獲得如雷掌聲,是相當受矚目的演員。同時也是一心戲劇團創辦人——孫榮輝藝術師的傳承者,近年來多次演繹藝術師看家的拿手角色,包含《武松殺嫂》中血戰獅子樓一折的武生武松、《刺客列傳-魚腸劍》中鬥生扮相的伍子胥……等,其表演風格多變,亦正亦邪,發展面向廣泛。

近年亦積極參與跨界合作與邀演,將傳統戲曲身段與現代表演形式融合,拓展歌仔戲表演的可能性,展現新世代戲曲演員的創造力與活力。

領銜主演|詹佳穎

從小對歌仔戲有著濃厚的興趣,高中時期參與河洛歌子戲團的研習班由石惠君老師啟蒙,就讀大同大學時期加入國立臺灣師範大學歌仔戲社開始學習歌仔戲,同時也與武場樂師林永志、鄭如君、莊步超、朱作民,及謝耀銘老師學習歌仔戲、京劇與布袋戲鑼鼓,畢業後開始正式踏入歌仔戲的職業演出。中華民國112年徵選為112年度文化部文化資產局重要傳統表演藝術傳習計畫─漢陽北管劇團前場傳習藝生。

擅長的角色為:小生、老生、丑角,對戲曲節奏掌握精確,演出具有爆發力、詮釋角色生動到位,嗓音宏亮,唱腔念白皆頗具韻味。

目前積極參與薪傳、蘭陽、漢陽北管劇團、許亞芬、河洛、明德少女、新聲劇坊、安琪歌子戲劇工作坊、臺灣春風、台東小團體、飛鳳儀⋯⋯等劇團的演出。經過不斷的演出,不僅豐富了我的生活,也讓我看到更多傳統戲曲迷人之處!

【 策展人與戲劇顧問 】

戲劇顧問|汪俊彥

【 演職人員名單 】

❦ 製作總監|蘇泓賓

輔仁大學歷史學系暨法律學系畢業,2006年擔任演員入行劇場。2017年成為中華職棒球迷,最近喜歡有「雞柳條」那隊!目前從事劇場製作及舞台監督類工作。

劇場作品

2025 烏犬劇場《你說的我不相信》、《低‧俗‧畫本》|2025戲曲夢工場 製作人

2024 烏犬劇場《神去不了的世界》製作人

2023 烏犬劇場《StonedMonkeys麻嗨猴》製作人

2022 六堆三百-六堆庄頭劇場 前堆長治《火燒庄》製作人

❦ 製作人|高萍袖

新北屈尺人,現任袖藝 SHOW ART 主理人(文化策進、教育培訓、跨界整合)。 畢業於國立臺灣戲曲學院歌仔戲學系四技部第一屆,目前在北藝大建築與文化資產研究所修煉。扒開我的傳統人生脈絡:演歌仔戲、吹北管嗩吶扮演子弟戲,向越南大師學習才子樂,在無形文化資產的田野間追逐。祖師爺的飯很黏,養分流進 DNA,推著我進戲曲夢工場,走在跨界的路上,築夢踏實。

舞台作品:

烏犬劇場《低.俗.畫本》2025戲曲夢工場專案製作人

台北稻江靈安社創社150週年北管子弟戲《出京都》飾演呼仕廷

製作人作品:

文化部【臺灣青年園丁計畫】-越南 《韶聲越南才子樂團尋根計畫》專案製作人

文化部【新住⺠藝文推廣及社造參與計畫】-臺灣 《Xin chao:越南姐妹伸展台》專案製作人

文化部文化資產局【無形文化資產普查機制建立與人才培育計畫】-專案助理

國立臺灣工藝研究中心【工藝產業人力資源研究計畫】-專案助理

❦ 助理導演:

陳恩綺

陳群堯

❦ 舞台監督|張以沁

中國文化大學戲劇學系畢業。

曾為新舞台後台助理(2005-2010)、牯嶺街小劇場駐館舞監(2007-2017)。

現為自由劇場工作者。近期以舞台監督身份參與各劇場,大家都尊稱她:「大學姊」。

❦ 現代音樂設計|李慈湄

台灣聲音工作者/電子音樂創作人/劇場音樂設計/DJ,同時也是一個文化行動者。

目前主持夜夜生歌聲音工作室,推廣台灣電子音樂/聲音,致力於讓人類感官重獲聽覺上的感知能力。作品以田野錄音、傳統音樂元素及電子聲響設計合成為特徵, 創造出一個具有豐富時空敘事的聲音世界。近年以聲音為研究主題進行多項聲音計畫,包含洞穴聲音相關的「凝結歷史殘響:台灣洞穴的聲音敘事」、「啟靈⸺西洛賽賓(psylocybin)之耳:聆聽心靈」、「台灣民謠的電子新聲」計畫,並發表聲音 劇場作品〈聽起來像聲音⸺石頭,S-tone〉。近年創作可見於新北市立美術館、台灣聲響實驗室等展覽及音樂節。劇場合作作品《群眾》於2019年榮獲第18屆台新藝術獎 表演藝術大獎。

❦ 傳統音樂設計|蔡婷如

戲曲音樂工作者,專工拉弦演奏、樂器製作。

國立臺北藝術大學傳統音樂學系北管樂碩士。

現任國立臺灣戲曲學院戲曲音樂學系兼任教師、台北並歡樂社館先生。

音樂設計作品:浩明創意工作室《水淹台北城》、挽仙桃劇團《文武天香》、《紅喙鬚的少女》,不貳偶劇《崖山恨》、蔡逸璇獨立製作《趙氏孤女》、悠式構藝《寄身釵裙》、好劇團《穿紅絲緞的少女》、集思小劇坊《鏡‧私語》、《拼館》。

❦ 燈光設計|劉柏欣

綽號「小四」,畢業於輔仁大學哲學系,英國皇家威爾士音樂戲劇學院劇場燈光設計碩士。

近年作品:《國姓之鬼》《化作北風》臺北海鷗劇場,《小魚散步》晃晃跨幅町,《你說的我不相信》《神去不了的世界》烏犬劇場,《轉生到異世界成為嘉慶君》明華園戲劇總團,《沙拉殺人事件》《走吧,野草!》再拒劇團,《狩瘟殘書》一心戲劇團,《聽起來像聲音-石頭》《寫給滅絕時代》兩廳院秋天藝術節,《THE浮浪貢OF龍興46》飛人集社,《解憂雜貨店》 果陀劇團,《潮水孤蟾》明華園天字戲劇團,《物種大樂團》莎妹劇團⋯⋯等。

❦ 燈光技術統籌|唐敬雅

大學從理工科系畢業後,轉入臺北藝術大學劇場設計系碩士班,燈光主修畢業。

喜歡劇場親密而深刻的說故事方式,珍惜每一次參與演出製作的機會,也樂於當一位觀眾。

近年擔任燈光技術指導之演出:

洪健藏 X 晃晃跨幅町《小魚散步》

盜火劇團《One Two Punch 痛感一擊》

音樂家的無聊人生製作《春花的葬禮》

界址創作《內在的聲音》

何曉玫MeimageDance《默島新樂園》於荷蘭、美國、日本三地的海外邀演。

❦ 音響設計統籌|陳天奇

畢業於華岡藝術學校戲劇科,曾任職臺灣戲曲中心場地管理-音響組 (2018-2023),現為音響技術自由接案者,所接劇場/戲劇類型演出較多。

近期參與製作:烏犬劇場《神去不了的世界》、新加坡華藝節-嚐劇場 《山間有座糖果屋》、北藝嚴選-黑眼睛跨劇團《末日前的冬之旅》、台北101教會 《禮物 The Present》音樂劇、界址創作《打N檔不要踩剎車》、A劇團《墜落之前》、漂鳥演劇社《兩個月亮》⋯。

❦ 舞台設計|陳冠霖

燈光、舞台、舞台視覺設計,在舞蹈、戲劇、音樂等領域各種藝術家共同策展或集體創作。

空間與舞台近期作品:黑眼睛跨劇團《四媽俱樂部》、進港浪《祖母悖論》、王宇 光《捺撇》、CMusical 《最美的一天》、等作品。燈光近期作品:廣藝基金會《與 清醒夢》、一公聲藝術《聲妖錄》、窮劇場《感謝公主》、嚎哮排演《別叫我英 雄》等。燈光與空間整體視覺設計作品:四把椅子劇團《呼吸》、《好事清單》、 聲響實驗室《R》、陳煜典《脫殼》、壞鞋子舞蹈劇場《吃土》、烏犬劇場《神去不了的世界》、《你說的我不相信》等。

❦ 舞台技術統籌|劉柏言

國立臺北藝術大學劇場設計學系畢業。

近年參與作品:TVP Lublin Studio 張彥慈《探險者的信仰》、義興閣掌中劇團〈英雄製造〉、綠光劇團《當你轉身之後》、台南人劇團《水中之屋》、真雲林閣掌中劇團《一個皇帝在南洋》、四把椅子劇團《太陽》、秋天藝術節王宇光《人之島》、台南人劇團《安德烈之屋》、楊景翔演劇團《此時此刻我愛你Constellations》、四把椅子劇團《獨疝其身》、烏犬劇場《Stoned Monkeys 麻嗨猴》⋯⋯等。

❦ 服裝設計|蔡浩天

實踐大學設計學院服裝設計學系畢業,於 2015 年 10 月成立個人品牌工作室 ERICHAOLIC 豐織設計,除了個人時裝品牌經營,也多方涉略服裝設計合作案,擅長多 層次的剪裁、面料實驗與大膽配色,展現獨特服裝語彙。

品牌時裝系列《母島》《浩遊天仙》、A Root 同根生樂團巴黎文化奧運台灣館演出服裝、 驚 喜 製 造《 愛 情 城 市 》、世 紀 當 代 舞 團 X 台 北 市 立 交 響 樂 團《 德 布 西 與 拉 威 爾 的 夢 與 畫 》、 世界客家博覽會之定目劇《行過乙未》、九天民俗技藝團《牽水車藏》、阮劇團《鬼地方》、 晃晃跨幅町《慾望街車》、田孝慈&林祐如《SUPER》、 風格涉《百葉》《超級市場 Supermarket》、圓劇團《悲傷ㄟ曼波》《手路》、TIFA《Ita》 《Ari-Ari》、Pulima 巴奈《Calay》、壞鞋子舞蹈劇場《渺生》《吃土》 、烏犬劇場《神去不了的世界》《你說的我不相信》。

❦ 文化研究顧問|黃一葦

投射者 6/2,產品製作人,追尋奧秘知識及實踐。 塔羅讀牌師,FFR 多重層面意識探索。

❦ 主視覺設計|林育全

❦ 舞台技術:

許派銳

李育瑋

呂中

周冠志

連威豪

張庭瑋

陳竑廷

黃聿瑄

劉奕祥

蔡庭瑞

簡若涵

魏伶倢

❦ 燈光技術:

丁詠唐

吳宜柔

廖郡豪

❦ 音響技術:

王以樂

趙安

蘇偉倫

❦ 錄影工程:

吳政儒

陳羿瑾

❦ 「都馬哭調」「末尾七字調」 唱詞創作|曾伯豪

❦ 劇照師|何曰昌

❦ 前台服務|黃亞誠

【 感謝名單 】

「打開戲箱說故事」王安祈、羅仕龍

「不只是崑曲」劉家渝

「來趣 FORMOSA 」黃晨玲

「庭雅小聚場」庭雅

「青年日報」

「自由藝文」

「劇場人」IG:theatre.tw

「D的音樂劇攻略本」IG:dsmusicalnote

大龍峒保安宮

白沙屯拱天宮

新北市新莊區樊元宮

財團法人台北市中庄仔福德宮

呂姍真

沈辰祐

林宸弘

徐佩嫻

陳玉青

許博瑜

彭文光

張育婷

張育姍

楊晴儀

蔡雅庭

蔡欣言

黃嬿

黃朝琴

劉亮佐

鐘仰哲

董柏廷

黃朝琴

最後, 感謝來看戲的你(妳)! 感謝依舊在戲曲領域演出的你們! 感謝在廟口民戲現場購票的你們! 以及全體演職人員的親朋好友!

【 主辦/承辦單位 】

主辦單位|國立傳統藝術中心

演出單位|烏犬劇場