「烏犬排練間」第一百二十九期:普通人

民間司改會是台灣最老牌的司法改革民間團體,「成為一個普通人」是民間司法改革基金會30週年特展,希望透過回顧與展望,邀請觀眾看見台灣三十年來的司法改革歷程,如何造就改變,讓許多重要權利成為每個「普通人」的日常;也看見在歷程中奮鬥的人們,一路上留下的腳印,使後人亦步亦趨,進而開創未來的改變之途。

許多朋友看到子玲要去與談司改會舉辦的「成為一個普通人」特展裡其中一個系列講座「用藥少年論壇:政策與實作的觀點」的消息,都會感到好奇:到底一個劇場人跟司改會有什麼關係?

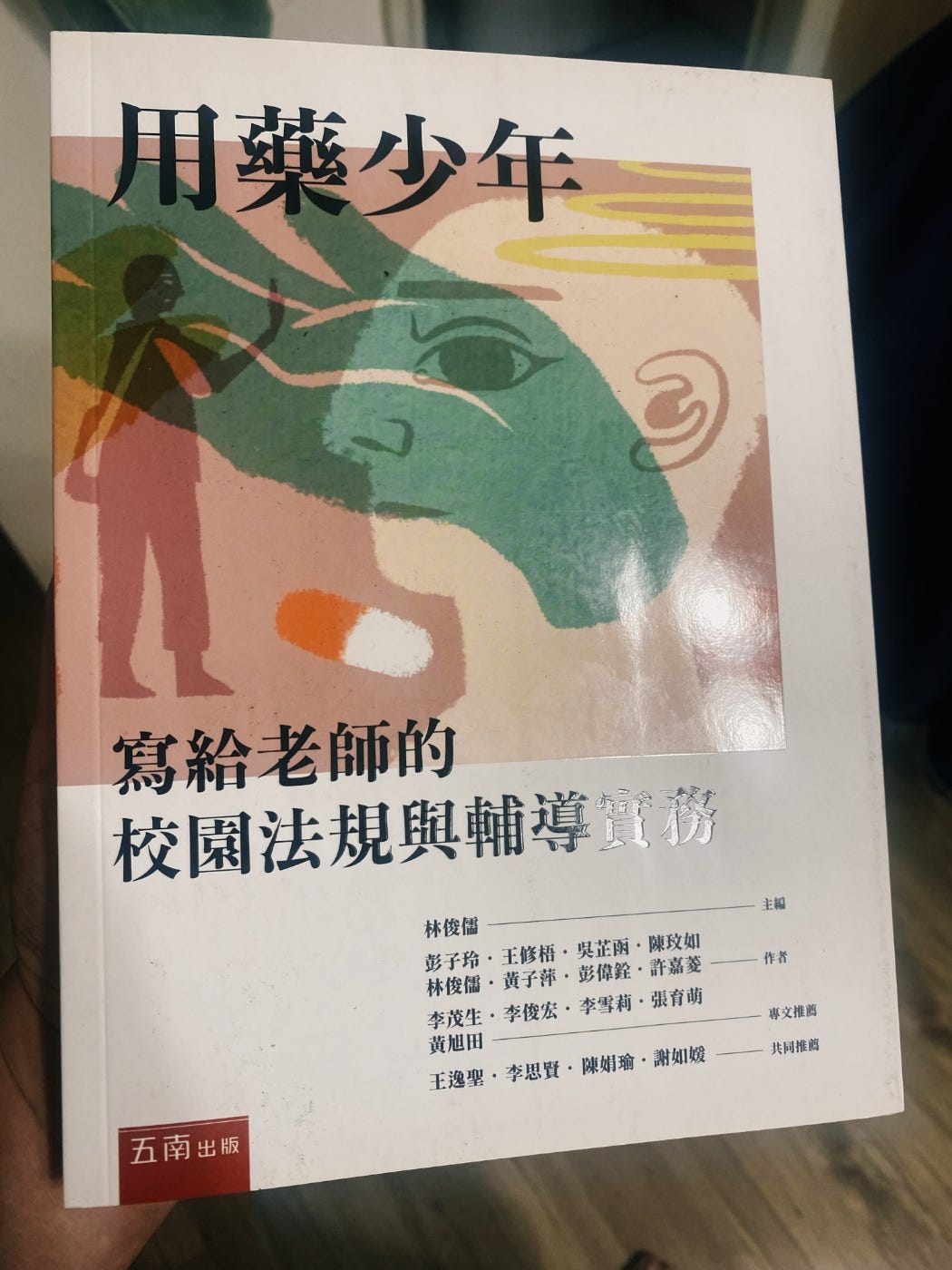

大約三年前,子玲受到邀請,加入《用藥少年:寫給老師的校園法規與輔導實務》的編寫團隊。在這團隊裡,有很多第一線的實務工作者,包含少年調查保護官、心理師、律師、社工...等等。他們每個月都會開會,討論用什麼方式才能讓校園的老師們知道如何處理青少年的用藥經驗。

這本書,設定閱讀的對象是學校老師。它的想定是:如果一個學校老師遇到一個學生使用毒品,他可以怎麼處理?

但是整個討論的過程裡,大家發現這本書真的很難寫。如果你是一個高中班導,發現班上有一個學生有吸食毒品,你很想幫助他,但要怎麼幫?

我對毒品夠了解嗎?拉K真的會K掉膀胱嗎?何況非法毒品種類這麼多,要怎麼了解?再來,需要通報嗎?通報的流程是什麼?在法律上的相關知識又是什麼?

以及,這學生為什麼會使用藥物?是家庭?還是交友?還是其他問題?我又不是諮商心理師,我要怎麼談話才不會讓學生彈開?

上面說到的問題,幾乎每一項都是一門專業。對一個班導來說,光是處理教學生課業與帶班就忙不過來了,怎麼可能每一個問題都去研究?

子玲是劇場工作者,多年來使用藝術創作作為橋樑,跟青少年討論相關的議題。但這背後,除了要對藝術教育夠熟悉,還要不斷地跟不同專業工作者交流。比如說遇到青少年的用藥問題,子玲自己也無法單獨處理,需要其他工作者一起幫忙:她需要有對毒品有專業知識的人諮詢、需要有社工告訴她流程、需要有一整個團隊在背後支持她。

也是因為這個經驗,她對這本書的切入觀點也很直接:沒有一個老師能單獨處理學生的用藥問題。所以這本書不是要讓老師們看了之後就能處理用藥少年,而是要讓老師們知道基本知識後,知道如何找人協助。

這本書的第一節「反毒,需要一個村莊一起努力」文裡,子玲採取的策略是鉅細彌遺地描述這些少年的真實情況是如何,以及為什麼沒有一個老師能單獨處理。

幸運的是,這本書的編輯團隊對這一點都有共識。大家形成一個互相支持的網絡,在各自的工作場分頭努力、卻也相互支援。青少年用藥是一個系統性的問題,而系統性的問題是需要系統性的支持系統才能處理。

在8/9的「用藥少年論壇:政策與實作的觀點」講座裡,子玲會訴說自己的實務經驗,也會從系統性觀點來描述她看過的用藥少年故事。若是對這講座有興趣,歡迎報名喔!