「烏犬排練間」第一百一十三期:黏著度與社群繭房

最近,看到許多文章與影片的說明,我才看清一個不是讓人感到舒適的真相:讓人離不開社群媒體的最好方式,就是增加使用者在閱讀時的「憤怒」情緒。也就是說,憤怒能增加使用者對特定社群媒體的黏著度。

好幾個月以來,隨著台灣國內外政治環境的動盪,我的心也隨著起舞,每天都忐忑的七上八下。

不知道為何,當生活裡每件事情告一段落,就習慣性的拿起手機海巡各種社群軟體與各新聞平台。明明已經開始重複閱讀、而且察覺到自己開始產生負面情緒,卻仍忍不住繼續看!

我高中與大學時期,閱讀網路資訊的主要平台是以BBS站為主、搭配ICQ。當臉書剛推出的時候,真的吹起一股流行的旋風,席捲我所有的交友圈。隨著時代不斷的快速改變,社群媒體下的的廣告量開始增加,從我不是很認真的觀察也明顯地感受到它完全掌握了我的行為模式與閱讀習慣。

最近,看到許多文章與影片的說明,我才看清一個不是讓人感到舒適的真相:讓人離不開社群媒體的最好方式,就是增加使用者在閱讀時的「憤怒」情緒。也就是說,憤怒能增加使用者對特定社群媒體的黏著度。

使用社群軟體的人,必定有屬於自己的政治與意識形態傾向(就算不是政治類型、可能會是性別或是能激發起情緒類的主題)。而那些社群媒體的公司則會運用大數據分析,來激發閱讀者的負面情緒,來維持對平台的依賴。

我自己發現,邏輯好像是這樣:同溫=>同溫=>同溫=>失溫=>同溫=>同溫=>失溫=>反覆=>反覆的反覆⋯⋯。

也就是說,訊息露出的排序並非是真實的時間軸,而是經過數據分析而設計的排序。我先看到一些自己覺得舒服的,接著突然看到一個讓自己不舒服的消息,然後再給我能取暖的訊息。

我在忍不住持續點擊下去的同時,除了被激起對立與極化的情緒之外,我對社群平台的黏著度也增加了。

意識到這件事,我開始逼自己每天做出一點改變:每天至少三小時不使用手機,然後在感覺到想要「滑」手機的癮頭時,拿起一本書好好地靜下心閱讀。

意外的,在這一個月裡我看完許多的好書!

接下來,我想要分享一本閱讀完會覺得「溫暖」的書籍:羅漪文的《我當司法通譯的日子》。

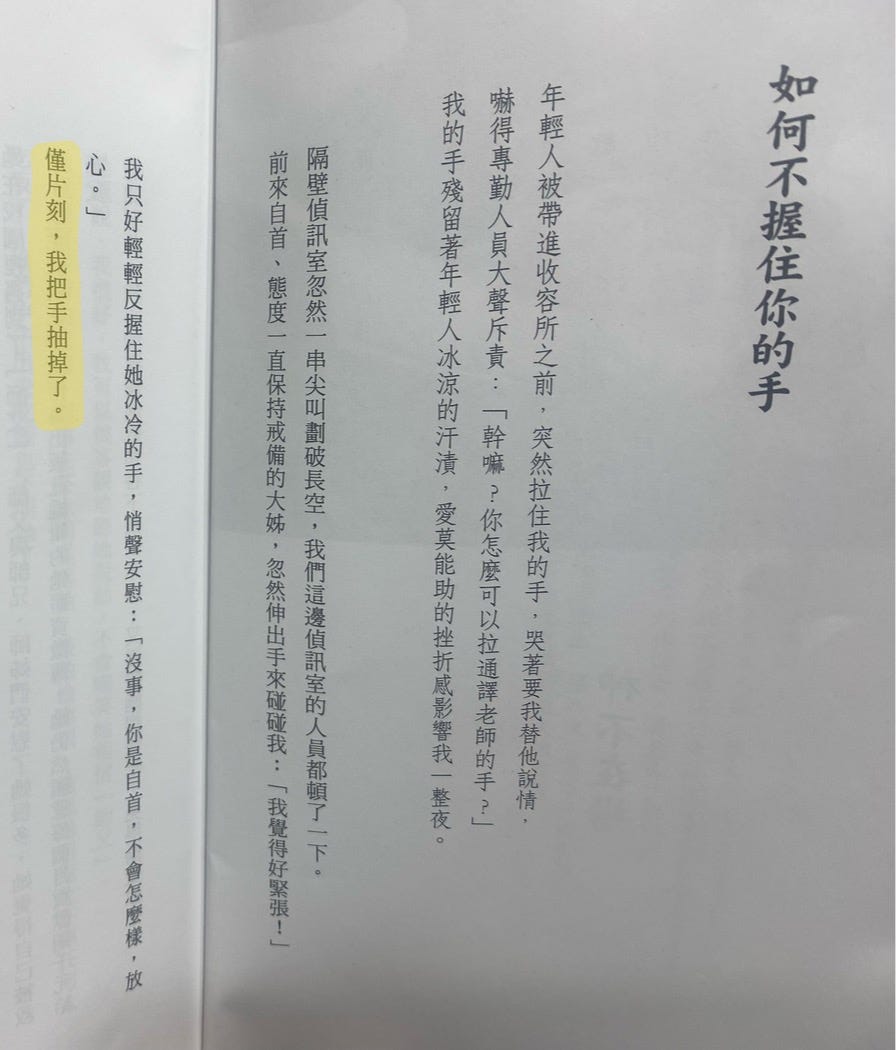

看過《八尺門的辯護人》的朋友,就會感受到「語言」是權力互動的象徵。當移工在台灣遇上司法案件時,是需要通譯人員來作為移工與警方、檢調與法官之間的橋樑。而在羅漪文這本書裡,她細細地訴說著她在當司法通譯時的許多故事與細膩的感受。比如說打開書的第一章,就寫著「如何不握住你的手」。

光是這一小段文字,就足以讓我進入到她夾在移工與司法之間的裡世界。

隨著前半段司法通譯的故事展開,閱讀到一半時,漪文開始訴說著自己的家族「移民」的故事—又或者說,是她的上上代從越戰時逃難到台灣的故事。那是個關於「難民」時代的故事與在她當司法通譯時現代「移工」的故事,開始穿插,逐漸拼起一塊從台灣人的視角是不會去觀看到的邊緣角落。

很奇怪,慢慢閱讀完整本書,內心先湧起一種悲傷、隨之而來的是一種感謝。感謝有人願意帶著我進入她的視野去看見我所不知道的台灣:我為我的無知感到抱歉、我為有人願意用心書寫而覺得溫暖。

我可能不能改變那些社群媒體的演算法。但是,我願意開始改變自己「黏著」的習慣。